Traduzido do artigo de Molly Fischer para a revista New York

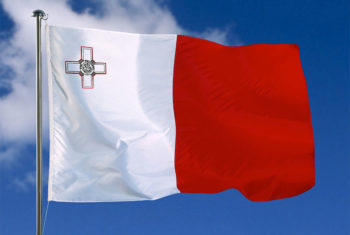

Em se tratando de uma celebridade que represente “tudo que supostamente há de esquisito com A Juventude”, até que Jaden Smith não é dos piores: tuiteiro sagaz, ocasionalmente anarquista, autoentitulado “futuro da música, da fotografia e do cinema”, com pouco apego pelo binarismo de gênero. No começo desse ano, o filho de 17 anos de Will Smith e Jada Pinkett Smith, irmão de Willow, estrelou uma campanha de moda feminina da Louis Vuitton. Jaden Smith, quasar dos comportamentos contemporâneos teen, aparece vestindo um casaco com franjas e uma saia preta decorada que bate na altura do joelho.

Mas espere um pouco. Esfregue os olhos, olhe bem, e, falando sério, há mesmo alguma razão real por que isso deveria ser esquisito? Ele está bonito. E as normas de gênero – elas são bastante arbitrárias, não são? Smith usava um vestido, com um casaco esportivo leve e tênis, quando acompanhou Amandla Stenberg (da franquia Jogos Vorazes) para o baile da escola. (Stenberg, aliás, recentemente declarou-se bissexual em sua conta do Snapchat, mas também já fez pouco caso das políticas de identidade convencionais: “Eu não enxergo a sexualidade em categorias”, declarou.) A atitude despreocupada quanto ao gênero não parece ser afetação, mas sim indício de um mundo que mudou profundamente nas duas décadas desde que seu pai protagonizou Um maluco no pedaço. Ou, por que não, desde que seu pai se recusou a beijar um homem em frente às câmeras, 23 anos atrás.

Quando Caitlyn Jenner anunciou que é uma mulher trans no ano passado, o mundo ganhou uma lição digna da família Kardashian – oportunidade de ouro para explicações pacientes em horário nobre sobre como não se deve considerar que o gênero é algo tão rígido. Mas, além do “ponto de virada do gênero” anunciado pela revista Time e o despertar mais amplo das políticas de identidade, há outra revelação em curso: uma aceitação crescente, especialmente entre grande parte das pessoas mais jovens, da fácil fluidez e ambiguidade de gênero. Em 2014, o Facebook deixou de restringir as opções de gênero como apenas homem ou mulher, e começou a oferecer para seus usuários mais de 50 outras opções (dentre elas neutrois, genderqueer e cis). Em 2015, a rede social abandonou definitivamente o menu de opções pré-definidas e passou a simplesmente permitir que seus usuários coloquem até dez termos de sua escolha. Encontramo-nos numa posição em que o gênero tem uma importância tremenda e, ao mesmo tempo, não tem qualquer importância.

O impulso de se reexaminar o que se considerava certo já gerou consequências práticas – como moradias estudantis e banheiros escolares indiferentes ao gênero – e ondas culturais. Escritores como Jill Soloway (criadora de Transparent) e Maggie Nelson (autora da memória familiar queer The Argonauts) descobriram o drama humano na mutabilidade do gênero humano. Enquanto isso, o site BuzzFeed oferece uma lista ilustrada que compara “O que as pessoas dizem para pessoas de gênero não-binário vs. o subtexto que escutamos”, e Rookie apresenta a HQ “My Gender Is Weird” (Meu gênero é esquisito). Veja o que Teen Vogue comentou sobre a foto acima, de Jaden Smith usando terno e saia: “o saiote emite uma rejeição mordaz da heteronormatividade”. Que sábio poderia prever que heteronormatividade um dia acabaria no vocabulário de revistas para adolescentes e conteúdo online feito para ser compartilhado? Apenas, talvez, a teórica queer Judith Butler.

Butler solta uma risada quando eu lhe conto sobre o veredito que Teen Vogue emitiu sobre Jaden Smith. “Acho que poucos de nós seriam capazes de prever isso”, afirma Butler, ponderando sobre o interesse nascente sobre as questões de gênero na grande cultura. Conversamos pouco depois de o presidente Obama declarar publicamente seu apoio aos direitos das pessoas transgênero na luta contra as leis sobre o uso de banheiros da Carolina do Norte, e o gênero – como algo que requer uma definição, como algo potencialmente ambíguo ou complexo – tornou-se o centro dos debates nacionais. “Um posicionamento como esse vindo de um presidente dos Estados Unidos seria algo impossível na década de 1990”, afirma Butler.

Problemas de gênero, publicado em 1990, tranformou Butler numa estrela: o livro apresentou o conceito de “performatividade”, a ideia de que o gênero não é algo que nós somos, mas sim algo que constantemente fazemos, abrindo as portas para “proliferarem configurações culturais de sexo e gênero”, como ela escreve na conclusão do livro, “confundindo o próprio binarismo do sexo, e expondo sua artificialidade fundamental”. Não fosse a obra de Butler, “não se teria o tipo de experiência genderqueer que temos hoje”, afirma Jack Halberstam, professor de estudos de gênero na universidade de Columbia. “Ela deixou claro que o corpo não é uma fundação estável para a expressão de gênero”.

Durante grande parte de sua carreira, Butler era conhecida apenas no interior do mundo acadêmico, em parte por causa da dificuldade de sua prosa. E, no entanto, o esforço que Butler exige de seus leitores é um esforço que, mais do que nunca, eles estão dispostos a fazer – talvez não lendo, necessariamente, seus textos teóricos, mas durante suas vivências diárias. As pessoas fora do mundo acadêmico estão questionando aquilo que antes consideravam certo; elas encaram ideias novas e examinam seu próprio desconforto. “Não ria”, exibia uma manchete numa edição recente do jornal The Washington Post. “Eu tenho uma razão séria para criar meus gatos no gênero neutro”. (A razão: para lembrar-se de usar os pronomes corretos para amigues non-bináries). Enquanto isso, o palavrório teórico se infiltrou no vocabulário civil. Tropo e problemático e heteronormativo; até mesmo, num sentido nem tão similar ao empregado por Butler, performativo – o tipo de palavras que permeiam as críticas de guerra cultural da teoria queer – sentem-se em casa em páginas no Tumblr e tuítes. Numa versão genérica e vastamente simplificada, a compreensão de gênero sugerida por Problemas de gênero não apenas é reconhecível; é pop.

.o0o.

“Outra noite eu estava assistindo a Scandal“, conta Butler, “e aconteceu um momento incrível em que um personagem negro falou, ‘Ah, a raça é apenas uma construção social’.” Ela gosta de observar esse tipo de polinização cultural. “Achei hilário! Foi um momento em que uma discussão acadêmica foi levada à cultura popular.” (Butler também assiste a Transparent, que ela considera “incrivelmente divertido” mas “explora melhor a vida judia que a vida trans. Meio que remete à ideia de transgênero de A Gaiola das Loucas“.) Esse tipo de coisa acontece agora com certa frequência, e muitas vezes transcende o meramente engraçado, como quando Laverne Cox fala sobre Simone de Beauvoir durante entrevistas. “Laverne diz, ‘foi aquela frase, que uma pessoa não nasce mulher, mas torna-se mulher, que fez com que fosse possível eu pensar que eu poderia me tornar trans’,” recorda-se Butler. “Sabe, é bem louco que há essa pessoa presente na cultura popular que já leu e confrontou essas ideias, e saiu pelo mundo, e levou essas ideias consigo a novos públicos.”

“A geração da minha mãe, pessoas com mais de 80 anos, está fazendo grandes debates sobre essas questões”, conta. “Está tudo sobre a mesa. E pode-se falar de tudo.”

Problemas de Gênero não mudou – os capítulos ainda dão a sensação de serem maratonas. E, no entanto, completar essa prova de resistência, hoje, deixa o leitor moderninho com uma curiosa sensação de leveza. A sensação não é a de que a maneira como se encara o mundo ficou de pernas para o ar, mas sim de que ela foi explicada em detalhes. O gênero não é um fato biológico essencial: claro. Ele vem a ser por meio de ações repetidas, então, assim, eu me torno reconhecida como “menina” por fazer coisas de menina: OK. O mundo que conhecemos em geral presume que todos são heterossexuais; as pessoas que não seguem essas regras, de gênero, de heterossexualidade, pagam um preço; e, apesar de talvez não ser possível escapar disso, podemos encontrar maneira de questionar essa situação, e talvez até miná-la, tornando a vida mais fácil para todos: é, faz sentido mesmo.

Alexandra Kleeman, jovem escritora que explora a feminilidade em toda sua estranheza cuidadosamente elaborada em seu livro You Too Can Have a Body Like Mine (“Você também pode ter um corpo como o meu”), me contou sobre o dia, no começo de seu primeiro semestre numa pós-graduação em Berkeley (onde Butler leciona), quando viu a professora sentada na calçada, falando ao telefone. Butler estava agachada próximo ao chão; ela parecia tão pequena, lembra-se Kleeman, “e no entanto ela continha todas aquelas teorias”. Em conversas, vários admiradores e ex-alunos de Butler com que falei tentaram descrever sua presença comparando-a com celebridades: Bob Dylan, Jon Stewart, Serena Williams. Como acontece com várias pessoas famosas e poucas figuras do mundo acadêmico, “Judith Butler” é ao mesmo tempo uma ideia empolgante e uma pessoa real.

Aos 60 anos, Butler tem a elegância esbelta e inegável de uma heroína de Shakespeare que se disfarça de homem – uma versão da androginia que tem menos a ver com a masculinidade ou feminilidade e mais com o fato de que um par de calças é uma solução rápida para o vestuário. Uma vez um jornal alemão a descreveu como alguém que se parece com “um jovem italiano”, e ela achou curioso. Ela se veste bastante de cinza e preto. Seu cabelo é curto, divido para o lado, e cai um pouco para a frente quando ela fala, o que faz com que ela o puxe para trás com as duas mãos.

Butler cresceu em Cleveland, onde seu pai trabalhava como dentista e a família de sua mãe era dona de uma rede de cinemas. Quando ela tinha 12 ou 13 anos, foi entrevistada por uma amiga de sua mãe como parte de um programa de treinamento de professores. Quando questionada sobre qual seria o trabalho de seus sonhos, a Judith pré-adolescente afirmou que gostaria de ser filósofa ou palhaça. Essa resposta soa ou impossivelmente inocente ou impossivelmente precoce; dado que ela era uma aluna de ensino fundamental que importunava seu rabino com perguntas sobre Martin Buber, provavelmente a segunda hipótese. Butler era uma leitora intensa e concentrada. Ela também era homossexual, então fazer a matrícula na faculdade trouxe consigo um conjunto de preocupações todas próprias. Butler frequentou Bennington porque “parecia ser um lugar em que eu ficaria bem mesmo sendo uma jovem queer em 1974”, recorda-se. “Eu sabia que havia outras pessoas lá que eram pelo menos minimamente bissexuais.” (Seus pais, apesar de nem sempre sentirem-se confortáveis com sua sexualidade, aceitaram-na. Ela lembra-se de que seu pai ficou muito feliz quando ela veio visitá-los com uma namorada judia.)

Depois de dois anos, ela pediu transferência para Yale, para participar de seu programa de filosofia, onde ela permaneceu até o fim de seu doutorado. Butler era um membro ativo dos grupos de mulheres de New Haven e Yale, e seu período no campus coincidiu com a emergência dos estudos femininos como uma disciplina acadêmica. Ela escreveu sua dissertação sobre Hegel e conquistou um doutorado em filosofia.

Com Problemas de Gênero, publicado quando ela tinha 33 anos, Butler começou a articular uma teoria de gênero que se encaixava na tradição continental que estudava. O livro bebia de Foucault, Freud, Lévi-Strauss, Lacan, Irigaray, Wittig, Kristeva, e de Beauvoir. (Hegel, Derrida e Nitzche espreitam por detrás). Mas o ponto de partida da análise de Butler é reconhecidamente prático: como se define “ser mulher”; de que presunções isso depende? E, se um movimento feminista se define como algo que luta pelos direitos das mulheres, tem em mente os direitos de quem?

Halberstam, que fazia pós-graduação (e era genderqueer) quando Problemas de Gênero foi publicado, lembra-se que para ela o livro foi uma revelação, uma fuga do “sufocamento” das políticas de identidade da era. “O feminismo acadêmico estava repleto de problemas naquela época, por causa de frases como O pessoal é político, que fazia com as pessoas meio que ficasse sentado em roda de mãos dadas e contando suas vidas uns para os outros”, considera Halberstam. “Problemas de Gênero forneceu às pessoas uma maneira de pensar criticamente, filosoficamente, abstratamente sobre o que significa estar num conflito político em que a categoria da feminilidade, ao invés de estar se mantendo unida e coesa, possa na verdade estar se estraçalhando e se desfazendo.” Ela e seus colegas de teoria queer estavam respondendo a forças já presentes na cultura, acredita Butler, montando uma estrutura intelectual que desse apoio aos esforços dos ativistas.

No ensaio (que começou como uma palestra que ela fez em Yale em 1989, durante a Conferência sobre a Homossexualidade), Butler investigou o que significa se apresentar em sua categoria de identidade em particular – “teorizar sendo lésbica”. Todas categorias como essa, inclusive “lésbica”, poderiam ser “instrumentos de regimes reguladores, sejam como as categorias normalizadoras de estruturas opressivas ou como pontos em comum para uma contestação liberadora dessa mesma opressão.” Não é que ela esteja rejeitando esse rótulo, continua, mas que gostaria de permanecer “permanentemente incomodada por categorias de identidade”. Na verdade, continua, “se a categoria deixasse de causar incômodo, deixaria de ser do meu interesse: é precisamente o prazer produzido pela instabilidade das categorias que mantém as diversas práticas eróticas que me tornam uma candidata para a categoria, para início de conversa.”

Butler resiste a tentativas de ser colocada em caixinhas, mas não foi capaz de escapar à força massacrante de sua reputação. No início dos anos 1990, uma universitária da Universidade de Iowa publicou um fanzine chamado Judy!; ela avaliava que Butler é “meio Gap” mas “ainda dá um caldo”. O reconhecimento para além dos portões da academia demorou mais a chegar. Não foi até 1998 que o New York Times explicou a ascensão da teoria queer a seus leitores, apesar de ter citado Butler juntamente de Cornel West como exemplos de professores superstar no mês anterior. (A primeira aparição de Butler nessas páginas foi em uma carta ao editor em 1995: ela enfrentou os autores de um artigo que criticava as letras de canções gangsta-rap usando uma referência a Platão que haviam utilizado contra os próprios: “Seja com Sófocles ou Snoop Doggy Dogg, a angústia social que eles representam não será eliminada ao condenar-se essa representação”, escreveu.)

Ao final da década de 1990, Butler havia obtido o tipo de status perene que atrai críticos. Por vários anos, a revista Philosophy and Literature promoveu um concurso de “Escrita Ruim” para prosa acadêmica. Butler conquistou essa honraria duvidosa em 1990, com o seguinte parágrafo:

O movimento de uma narrativa estruturalista em que o capital é compreendido como algo que estrutura as relações sociais em maneiras relativamente homólogas para uma visão de hegemonia em que as relações de poder estão sujeitas a repetição, convergência e rearticulação trouxe a questão da temporalidade ao raciocínio da estrutura, e marcou a mudança de uma forma de teoria althusseriana que trata totalidades estruturais como se fossem objetos teoréticos para uma em que a compreensão da possibilidade contingente de estrutura inaugura uma concepção renovada de hegemonia como algo ligado aos lugares contingentes e às estratégias de rearticulação de poder.

No ano seguinte, a filósofa Martha Nussbaum escreveu uma longa crítica sobre Butler para a revista The New Republic. Nussbaum maldisse sua prosa, que descreveu como “exasperadora”; argumentou que ela turvava o raciocínio derivativo. Mais importante, porém, é que Nussbaum reprovava o feminismo segundo Butler: em sua opinião, Butler ignorava o “sofrimento material de mulheres que passam fome, não sabem ler, são estupradas e espancadas” em prol de concentrar-se “narcisisticamente na auto-apresentação pessoal”. A obra de Butler, afirmava, não era mais que “quietismo da moda” ineficaz e passivo; “gays e lésbicas não vão alcançar a proteção legal” por meio de atividade intelectual como a de Butler, continuava, quase como um adendo. As reclamações dos críticos de Butler na década de 1990 e os críticos da cultura politicamente correta de campus compartilham o ceticismo sobre o poder das palavras de transformar o mundo.

Ao formular seu conceito de performatividade de gênero, Butler apoiou-se no trabalho de J. L. Austin, o filósofo da linguagem que criou o conceito de elocuções performáticas”: atos da fala que não apenas descrevem a realidade mas a transformam, como dizer “Aceito” numa cerimônia de casamento. Sua sacada foi aplicar essa ideia não só para palavras, mas também para ações. Mas, como Austin apontou, ações performáticas ainda podem ser “infelizes” – dizer “aceito” não muda nada se as pessoas que estão falando não têm permissão para se casarem; há sempre o elemento do contexto social, uma necessidade de reconhecimento e reciprocidade. Prestar atenção em matérias como pronomes “reconhece e leva muito, muito a sério a ideia de que a linguagem tem importência”, diz Butler.

“Eu sempre fico me sentindo mal-educada quando interrompo alguém para dizer ‘não, não me chame assim, eu não gosto’,” Butler confessa. “Eu fico com aquela sensação, credo, eu sou a polícia, eu fico vigiando a linguagem de todo mundo. Por outro lado, eu não quero viver com referências de gênero que para mim são muito ofensivas”. Um desses dilemas acontece quando ela é chamada de “dama” em restaurantes. “Eu penso, Deus do céu, eu não estou nessa luta há tanto tempo para ficar sendo chamada de ‘dama’. Às vezes eu estou acompanhada de pessoas, nascidas nos mais diversos gêneros, que querem ser uma dama. Para essas pessoas, é fabuloso ser uma dama. E eu amo as damas; não me compreenda mal”, conta. “Eu fico feliz de vivermos num mundo em que há damas.”

Quando está lecionando para uma classe pequena, Butler pergunta para seus alunos qual é o pronome que preferem que seja utilizado; às vezes eles se importam, às vezes não. “É a maneira mais imediata e local de se fazer uma intervenção”, afirma. “Mas isso não chega a realmente atacar as fundações da transfobia ou da homofobia”, continua, numa linha que seria apreciada por Nussbaum. “Não acho que podemos entrar no tipo de idealismo linguístico que diz “ah, basta mudarmos nossa linguagem, e mudaremos o mundo”.

.o0o.

Em Berkeley, onde trabalha desde 1993, Butler é, de várias formas, surpreendentemente acessível para uma celebridade acadêmica. Ela dá uma quantidade normal de aulas. Isso que dizer que, durante o primeiro semestre de 2016, por exemplo, era possível encontrá-la duas vezes por semana numa classe com 50 alunos de graduação, comandando uma palestra de literatura comparada sobre os “Dramas da amizade queer”. Butler tem uma performance tranquila, e incentiva que seus alunos tragam suas cadeiras mais para frente. Quando se vê a maneira como ela se dirige ao público, se percebe como sua escrita é animada por sua presença – se ler sua obra é cansativo, pessoalmente quem dispende energia é a própria Butler, não sua plateia.

Butler costumava ter uma sala junto do resto de seus colegas no departamento de literatura comparada, mas o movimento que ela atraía começou a se tornar opressivo. Agora ela trabalha no meio do departamento de história da arte: o cartão postal de Van Gogh no lado de fora de sua porta serve de camuflagem. Mesmo assim, eu cruzo com um par de alunos que viram suas cabeças para trás. “Aquela ali que acabou de passar pela gente era a Judith Butler”, diz um delez, “indo para o banheiro!”.

Butler veio para Berkeley pouco depois de Gender Trouble ganhar sua reputação. Parte dos atrativos da baía de San Francisco era o prospecto de um lugar confortável para se ter uma família – um local em que se pode criar um filho e fazer com que esse filho se sinta em casa. Wendy Brown, a parceira de Butler, é professora de ciências políticas em Berkeley, e o filho delas, Isaac, agora tem 21 anos. “Uma vez, quando ele era mais novo, eu disse, ‘e aí, como é pra você ter mães queer?’,” lembra-se Butler. “Ele respondeu, ‘isso não é a parte difícil. A parte difícil é ter duas mães acadêmicas’.” Isaac tem longos cabelos cacheados, e estuda música em Wesleyan; numa entrevista que ele deu com sua banda no primeiro ano de faculdade, dizia que seu encontro dos sonhos seria com Beyoncé ou Grace Kelly.

“O feminismo deles é muito mais claro que o meu quando eu tinha a mesma idade”, acredita Butler, comparando-se a seu filho e seus amigos (em sua maioria, heterossexuais). Ela conversou com alguns deles há pouco tempo sobre como tratar o sexo no campus de forma ética. “Para eles, não havia a impressão de que precisavam agir como policiais, mas sim que eles têm que comparecer e dar o exemplo de uma forma diferente de cultura, e conversar com outros homens que resistem a isso.” Essas situações não têm que ser sempre uma questão de se vigiar comportamentos, ela aponta, com o idealismo de um acadêmico e o olhar materno que busca sempre o reforço positivo. “Assim, tá, eu gosto de me divertir; eu gosto de dançar; eu gosto de fazer sexo! Mas vamos parar para pensar sobre as condições sob as quais isso pode funcionar. É a base da ética sexual. Qual é o tipo de comunidade que nós queremos construir?”

Isaac pertence a uma geração que já considera Butler parte de seu cânone. Hoje, é possível entrar na internet e ler a teoria de performatividade de gênero de Judith Butler explicada por gatinhos. Há páginas do Facebook como “Judith Butler é minha amiga”. Citações de Problemas de gênero são republicadas constantemente no Tumblr. E no entanto, aponta Maria Trumpler, diretora do Gabinete de Recursos LGBT de Yale e professora de estudos femininos, de gênero e da sexualidade, para os jovens que ela encontra em Yale hoje, 40 anos depois que Butler fez graduação por lá, Problemas de gênero está “bastante defasado”. Em particular nos últimos quatro anos, afirma Trumpler, surgiu um crescimento gigantesco de interesse por parte dos alunos em identidades “além do binário”, como agênero, bigênero e genderqueer.

Butler fica felicíssima ao ver o trabalho que vai além do seu. “Eu não abordei transgêneros muito bem”, lamenta a respeito de Problemas de gênero. O livro não prevê a vivência de gênero de alguém como Caitlyn Jenner, que descreve como sentia que seu cérebro era “muito mais feminino que masculino”, por exemplo. “Portanto, de várias maneiras, esse é um livro muito datado”, afirma Butler. “E um que não foi capaz de lucrar com o trabalho acadêmico extraordinário que aconteceu nessa área nos anos seguintes”.

David Halperin foi outro dos primeiros teóricos queer; seu livro mais recente é How to be gay (“Como ser gay”). Ele leciona na Universidade de Michigan. Hoje em dia, afirma, os alunos aprendem as ideias de Butler “em cursos sobre justiça social, em que tudo se transforma num tipo de sermão sobre quais são as visões políticas apropriadas que se deve ter sobre minorias e igualdade, estigma, multiculturalismo e por aí vai.” As ideias tornam-se “uma série de lições políticas”, muitas vezes encontradas em citações de segunda ou terceira mão feitas em outros textos. Lara Sokoloff, membro dos formandos de 2016 de Yale que defendeu sua tese sobre políticas de gênero, vê Butler como “uma grande figura maternal nos estudos de gênero”.

“Quando fizemos isso tudo naquela época, a gente estava tentando encontrar maneiras de dizer e pensar o que nunca havia sido dito ou pensado”, lembra-se Halperin. Essa mudança da marginalidade para o mainstream pode ser desconcertante para acadêmicos que ganharam fama por serem radicais.

Butler começou a antecipar a liberdade de sua aposentadoria. (“Cuidar de si mesma é importante, principalmente conforme se envelhece”, afirma; ela faz yoga duas vezes por semana e faz natação quase todos os dias.) A aposentadoria “desinstitucionaliza seu trabalho”, explica. “Mas não reduz a quantidade de trabalho.” Apesar da sociedade ter alcançado as questões que ela levantou sobre gênero, e mesmo se de algumas maneiras até a ultrapassou, ela anseia por outras questões, ainda espinhosas. Nos últimos anos, Butler vem refletindo sobre como definimos o ser humano. Quais vidas são vistas como valiosas; quais mortes são, portanto, dignas de pesar? Ela já escreveu sobre a retórica da “guerra contra o terror” pós 11 de setembro, Guantánamo, Israel, e brutalidade policial. A dificuldade, para Butler, muitas vezes continua sendo a razão de se escrever. Mas a possibilidade de que essas coisas venham a se tornar um pouco mais fáceis é um dos encantos desse novo mundo. Um projeto que vem discutindo recentemente com o psicólogo e escritor Ken Corbett, seu amigo, é uma nova versão de Problemas de gênero – ilustrada, para crianças entre 8 e 12 anos.

Ótimo e atual artigo.